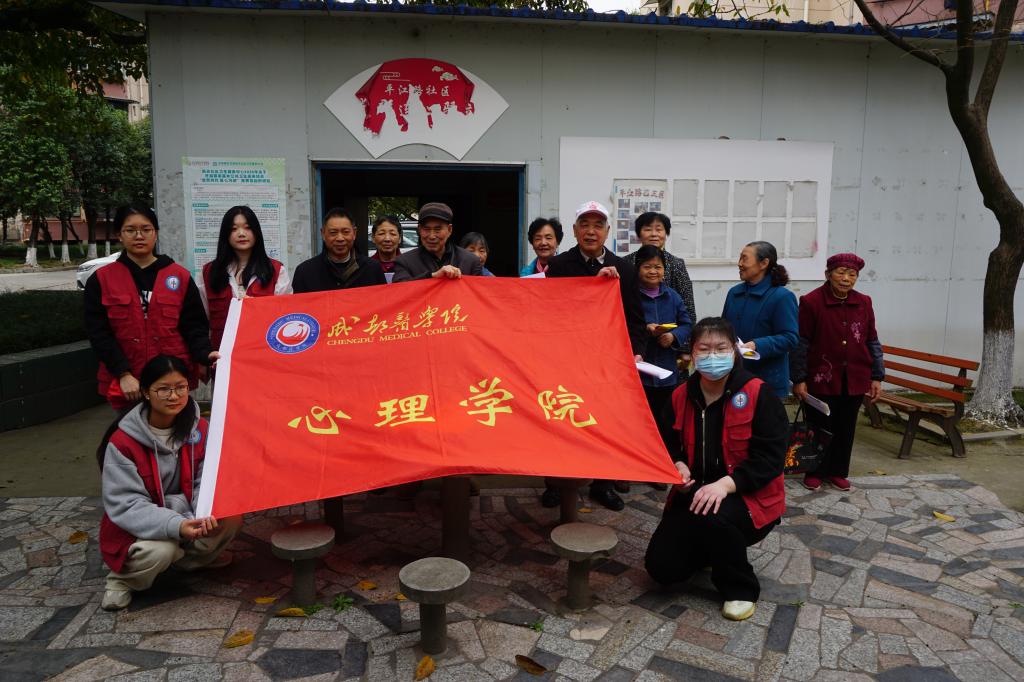

4月5日,成都医学院心理学院“慈晏行”志愿服务团队深入平江路乙三区与驿都锦绣社区,面向国企退休职工及社区退休老人,开展两场以传统文化为载体、融合心理学理论的“助老系列活动”。活动以“脉点繁星,拼锦藏忆”穴位拼图体验和“沧海拾贝,螺钿流光”螺钿工艺制作为主题,通过代际协作与趣味实践,探索心理学服务老龄化群体的创新路径。

在乙三区活动现场,志愿者们以“拼图”为媒介,将健康科普与认知训练巧妙结合。通过讲解足三里、合谷等常见穴位的位置及保健功效,引导老年人学习基础中医知识,随后分发人体穴位拼图材料,指导其完成拼接。慈晏行志愿团队负责人解释当初策划此次活动的原因是拼图能锻炼脑部空间感知和记忆力,可以延缓认知老化,同时通过团队协作增强社交联结。

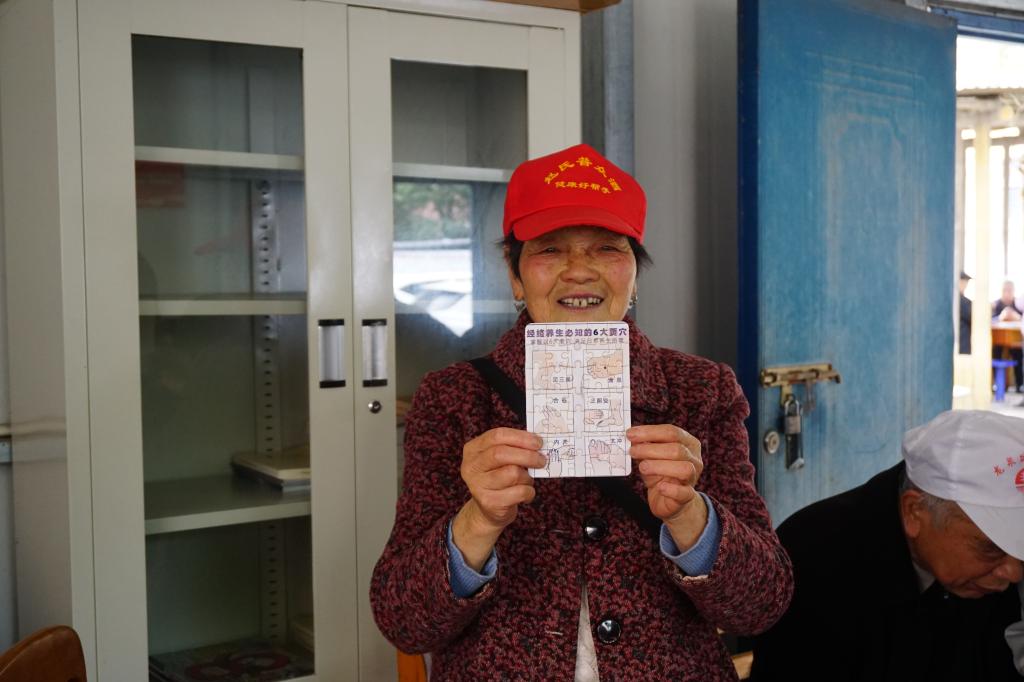

活动中,老人们一边对照示意图寻找穴位模块,一边与身旁的年轻志愿者讨论按摩手法,代际互动让知识传递更具温度。心理学研究表明,手眼协调的精细操作可激活多脑区联动,而任务完成的成就感则能提升老年人自我效能感。活动最后,志愿者特别设置“穴位盲拼挑战”,进一步强化记忆效果,老人们争相展示作品,现场笑声不断。

同期举办的驿都锦绣社区“螺钿流光”活动,则将焦点投向传统工艺与心理疗愈的深度结合。志愿者从螺钿技艺的千年历史切入,通过图文展示与故事讲述唤醒文化记忆。在贝壳镶嵌环节,老人们挑选五彩螺片,用镊子精细拼贴成花卉图案,志愿者则在一旁引导其分享创作背后的情感故事。“制作这支秋菊发簪是怀念母亲教我养花的时光……”70岁的刘爷爷抚摸着作品,眼眶微红。

心理学视角下,手工艺制作能促进情绪释放与正向心理建构。螺钿制作需高度专注力,帮助参与者进入“心流”状态,缓解焦虑;而作品的美学呈现则增强自信心,激发心理弹性。活动特别设置“创意故事会”,老人们轮流阐释作品寓意,志愿者通过积极倾听与共情反馈,搭建代际情感通道。

“看到爷爷奶奶专注拼图的样子,我深刻体会到‘终身学习’对心理健康的促进意义。”活动志愿者李同学表示。

据悉,成都医学院“慈晏行”团队将持续推进“助老系列活动”,计划引入心理评估工具优化活动设计,如通过前后测对比分析老年人参与度与情绪改善效果,同时在代际协作中融入更多认知干预技术,助力实现“老有所为、老有所乐”的积极老龄化目标。

(图/文 宋佳林)